QCX – ein neuer Monoband- CW-Transceiver als Bausatz

Juli 2017 waren die ersten CW-Transceiver QCX bei QRP Labs erhältlich. Das Interesse an diesen Monobandern ist seitdem weiter gewachsen und Bausätze sind nur nach Wartezeit erhältlich. Der Beitrag beschreibt den Aufbau, die grundlegenden Funktionen und den Abgleich mit Bordmitteln

Hans Summers, G0UPL, der Entwickler des CW-Transceivers QCX, hat in den vergangenen Jahren nicht nur die QRP-Gemeinde mit preiswerten und einfach aufzubauenden Bakenbausätzen beglückt. Sie lassen sich in vielen Sendearten wie WSPR, QRSS-CW, CW, DFCW, FSKCW betreiben. Die Bausätze sind ausgesprochen gut dokumentiert und funktionieren in der Regel auf Anhieb. Auf der Ham Radio 2017 stellte Hans seinen neuen Transceiver QCX persönlich vor.Allein am ersten Tag gingen nach der Ankündigung auf www.qrp-labs.com 320 Bestellungen für den neuen Bausatz ein. Mit Stand Dezember 2017 waren es fast 2500, wobei die letzten dieses Produktionsloses Ende Dezember ausgeliefert wurden.

Bausatzbezug

Der Bausatz ist für 49 US-$ erhältlich. Nach der Anmeldung auf

der oben genannten Website mit Post- und E-Mail-Adresse lässt

sich er sich unter Angabe des gewünschten Bands bestellen.

Entsprechend dem Empfängerland werden noch zusätzlich die

Versandkosten ermittelt und nach Tageskurs in Euro umgerechnet

im Warenkorb angezeigt. Der Betrag von etwa 50 € ist nach

einer Bestätigungs-E-Mail per Paypal zu überweisen. Nach etwa

zwei Wochen trifft ein Päckchen aus Japan ein, das in der

Regel in Deutschland von der Zollabfertigung befreit ist. Auf

www.qrp-labs.com/qcx.html steht ein 138-seitiges Handbuch in

Englisch zum Download bereit. Peter Dressler, DL6DSA,

erstellte dankenswerterweise die deutsche Handbuchübersetzung,

die dort ebenfalls herunterladbar ist. Im Handbuch sind

Bestückung, Inbetriebnahme, Abgleich, Fehlersuche, Funktion

der Schaltung und Menüführung ausführlich beschrieben.

Schaltung

Herzstück des Transceivers ist der Oszillatorschaltkreis

Si5351 von SiLabs [1] mit drei getrennt programmierbaren

Ausgängen. Die komplette Steuerung aller Funktionen erfolgt

mit einem ATmega328. Für den Sendebetrieb steuert der

Prozessor den Oszillator-IC so an, dass er ein Rechtecksignal

mit der Sendefrequenz direkt erzeugt Drei parallelgeschaltete

MOSFETs BS170 bilden die Endstufe im E-Betrieb

(Schalterbetrieb am resonanten LC-Kreis). Von dem

12-V-Rechtecksignal des Generators an den Gate-Anschlüssen der

MOSFETs gelangt nach dem siebenpoligen Tiefpassfilter nur ein

ausreichend sauberes Sinussignal an die Antenne. Die

Empfängerschaltung weist einige der von SDR-Empfängern

bekannten Merkmale auf. Nach dem auch vom Sendezweig genutzten

Tiefpassfilter gelangt das Eingangssignal auf ein

Bandpassfilter. Auf seiner Ausgangsseite stehen zwei gegenüber

Masse um 90° versetzte Signale zur Verfügung. Die beiden zur

Mischung erforderlichen, um 90° versetzten I- und

QOszillatorsignale erzeugt der Si5351 direkt. Dass sich mit

diesem Schaltkreis nicht nur Signale unterschiedlicher

Frequenz, sondern auch mit starrer Phasenverschiebung erzeugen

lassen, war mir bisher neu. Andere Schaltungen gewinnen die um

90° verschobenen I- und Q-Signale aus der vierfachen

Oszillatorfrequenz durch 4:1-Teilung. Der

Analogschalter/Multiplexer FST3253 [2] mischt die Eingangs-

und Oszillatorsignale. Die beiden Mischerausgangssignale

gelangen nach der Verstärkung mittels zweier

Operationsverstärker über zwei 90°-Phasenschiebernetzwerke zu

einem 500-Ω-Einstellwiderstand. Die Signale des gewünschten

Seitenbands werden dort addiert, die des anderen Seitenbands

heben sich bei diesem Prinzip auf. Zu doppelten Signalen, wie

sonst bei einfachen Direktmischempfängern systembedingt

üblich, kommt es hier somit nicht. Die Einstellung des dafür

eingesetzten Spindeleinstellwiderstands ist eine der wenigen

Abgleicharbeiten. Das unerwünschte Seitenband lässt sich um

mehr als 40 dB unterdrücken. Nach der Zusammenführung der

Signale folgen das aktive 200-Hz-CW-Filter und der

NF-Verstärker. An dieser Stelle gelangt auch der vom Prozessor

erzeugte Mithörton in den NF-Zweig.

Aufbau

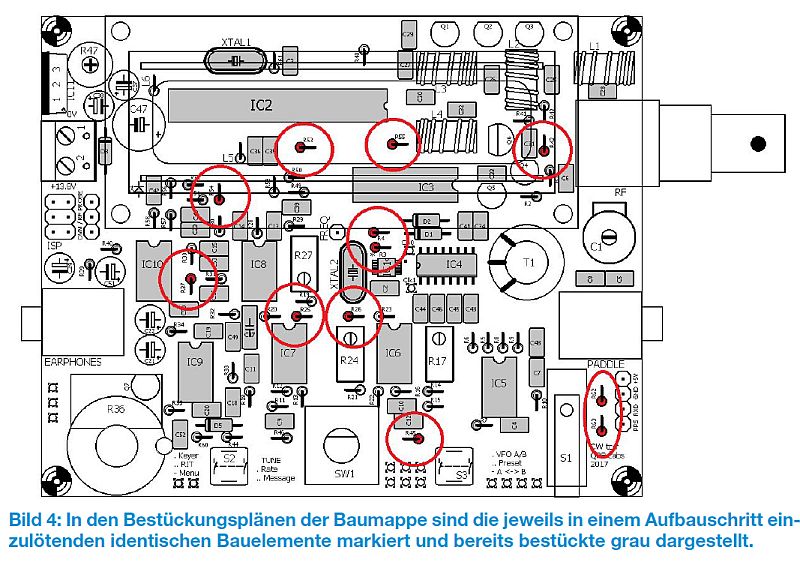

Der Aufbau vieler Bausätze scheitert daran, dass für die Bedienelemente eine Vielzahl von Verbindungsleitungen zu ziehen sind. Viele erfolgreiche Bausätze sind deshalb auf einer einzigen Platine ausgeführt, auf der sich direkt alle Bedienelemente und Anschlüsse befinden. Wer auf ein Gehäuse verzichtet, kann alle Bauelemente auf der Leiterplatte des QCX einlöten und den Transceiver so betreiben. Bis auf zwei Schaltkreise handelt es sich ausschließlich um bedrahtete Bauelemente. Die beiden SMD-ICs (Si5351, FST3253) sind bereits auf der Leiterplatte aufgelötet. Die Bestückung ist für jedes Bauelement mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung auf 60 Seiten grafisch dokumentiert. So sind beispielsweise die Lage aller zwölf Widerstände mit dem Nennwert 1 kΩ im Bestückungsplan rot umrandet, siehe Bild 4. Durch die ausführliche Beschreibung im Handbuch und die Bestückung identischer Bauteile in einem Schritt sind Bestückungsfehler weitgehend ausgeschlossen. Aus meiner Sicht ist nur das Wickeln der Ringkern - spule im Eingangskreis mit vier Einzelwicklungen etwas komplexer. Doch selbst eher ungeübte Bastler können dies durch die bebilderte Wickelanleitung realisieren.

Inbetriebnahme

Ähnlich umfangreich wie der Aufbau sind in der Baumappe die

Inbetriebnahme und die Funktion aller Baugruppen erläutert.

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung ist zuerst der

Kontrast des LC-Displays einzustellen. Es erscheinen im

Display ein Begrüßungstext und einmalig die Abfrage der

Bandversion. Danach sind vier einfache Abgleichschritte

durchzuführen. Zusätzliche Messmittel sind dabei nicht

erforderlich. Es reichen die auf der Leiterplatte vorhandenen

Komponenten aus: Voltmeter, HF-Leistungsmesser,

Frequenzzähler, Signalgenerator. Ein Beispiel aus der kurzen

Abgleichprozedur: Entsprechend der Anleitung sollte ich den

maximalen Pegel in einem bestimmten Menüpunkt einstellen. Der

betreffende Trimmkondensator des Eingangsbandpassfilters war

jedoch bei meinem Gerät nicht auf das geforderte Maximum

abgleichbar. Der Anzeigewert wurde zwar größer, jedoch selbst

bei geringster Kapazität kein Maximum erreicht. Für diesen

Fall ist in der Abgleichanleitung neben dem Foto Platten

komplett offen in Bild 3 erläutert, dass man einige Windungen

von einer Spule entfernen soll. Danach war dieser

Abgleichschritt ohne Probleme durchführbar. Im Handbuch ist

ebenfalls der Abgleichprozess zur Unterdrückung des

unerwünschten Seitenbands beschrieben – hier bietet eine

Balkenanzeige im LC-Display Unterstützung. Weitere

Abgleichhilfsmittel sind auch hier nicht erforderlich. In

ähnlicher Weise erfolgt der restliche Abgleich.

Gehäuse

Ein fertiges Gehäuse ist für den Bausatz von QRP-Labs nicht

erhältlich und eigentlich für den Betrieb auch nicht

notwendig. Im QRP-Forum stellen einige Funkamateure Varianten

vor, die von Gehäusen aus transparentem Kunststoff,

Aluminiumprofilen bis hin zu solchen aus dem 3-D-Drucker

reichen [3]. Eigene Gehäusekreationen sind einfach zu

verwirklichen. Da für alle Bedienelemente zusätzlich

Lötanschlüsse vorgesehen sind, lassen sich zusätzliche Taster

und Buchsen in der Gehäusefront montiert über kurze Drähte mit

der Grundplatine verbinden, ohne die bereits eingelöteten

Bauelemente entfernen zu müssen. Die Firma BaMaTech

bietet auch Gehäusebausätze an.

Betriebseigenschaften

Ein Vergleich zu dem von mir ebenfalls genutzten Yaesu FT-817

an derselben Antenne zeigt, dass der Empfänger des QCX eine

hohe Empfindlichkeit besitzt. Andreas Lindenau, DL4JAL, hat

seinen QCX durchgemessen und als Ergebnis –123 dBm für die

Grenzempfindlichkeit (engl. Minimal Detectable Signal, MDS) im

QRP-Forum veröffentlicht [3]. Das 200-Hz-CW-Filter fand ich

bei der Suche nach Stationen gewöhnungsbedürftig. Weiterhin

macht sich die fehlende Regelung bemerkbar. Die Menüführung

ist intuitiv. Wer die Einstellungen bei der Inbetriebnahme

vorgenommen hat, kommt schnell damit klar, dass der

Funktionsaufruf über kurze oder lange Betätigungen der Taster

erfolgt. Der eingebaute Morsetaster ist mehr zum Testen als

zum QSOs fahren geeignet. Der abschaltbare CW-Decoder

funktioniert nur bei sauber gegebenen und einwandfrei zu

empfangenen Zeichen. Er lässt sich jedoch auch zur Kontrolle

der eigenen Gebeweise heranziehen.

Testergebnisse

Die vom Hersteller angegebenen 5 W Ausgangsleistung sollen bei

15 V Versorgungsspannung erreichbar sein, bei 13,8 V immerhin

noch 4 W. Bei meinem Transceiver konnte ich bei 13,8 V nur

reichlich 2 W messen. Im Handbuch ist beschrieben, dass die

Induktivitäten der Tiefpassfilterspulen manchmal zu groß sind.

Durch die dann niedrigere Grenzfrequenz kommt es bereits auf

der Arbeitsfrequenz zu einer Dämpfung, die sich durch

schrittweises Abwickeln der Spulen verringern lässt. Im

QRP-Forum berichteten Funkfreunde vom Erfolg dieser Maßnahme.

Dieser Umbau steht bei mir noch aus. Im Sendefall ist die

erste Oberwelle um 53 dB (gemessen mit einem Rigol DSA815-TG)

abgesenkt – ein sehr guter Wert. Bei Direktmischempfängern

gelangt im Empfangsfall ein Teil des Oszillatorsignals über

den Mischer nicht nur in den NFZweig, sondern auch zum

Antennenanschluss. Mit meiner Messtechnik konnte ich noch –54

dBm feststellen. Damit wird die Zielgröße laut

Amateurfunkverordnung von –57 dBm nur knapp verfehlt.

Nützliche Zusatzeigenschaften

Wie bereits kurz angedeutet, stehen auf der Leiterplatte noch einige zusätzliche Funktionen bereit, die die einzelnen Baugruppen und die Firmware des Transceivers schon von Hause aus mitbringen und durch die sich die Inbetriebnahme stark vereinfacht. So ist der Ausgang des variablen Oszillators zugänglich und der Si5351 somit als Testgenerator von 100 Hz bis 200 MHz nutzbar. Weiterhin steht der Zählereingang des Prozessors zur Verfügung, um ausreichend starke Signale mit einer Frequenz bis etwa 8 MHz zu messen. Außerdem ist ein A/D-Umsetzereingang als Spannungsmesser bis 20 V nutzbar. Der gleiche Eingang kommt samt vorgeschalteter Diode und Glättungskondensator als Leistungsmesser mit geringer Genauigkeit zum Einsatz. Die serielle Schnittstelle des Prozessors kann das Signal eines optionalen GPSEmpfängers auswerten, um einen Feinabgleich der VFO-Frequenz vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass der GPS-Empfänger nicht nur die Standortdaten, sondern über einen Ausgang zusätzlich einen Sekundenimpuls (PPS) ausgibt. Weiterhin lässt sich mit dem GPS-Signal die bei der Aussendungen von WSPR-Signalen erforderliche Zeitsynchronisation realisieren.

Fazit

Der Transceiver QCX ist ein gelungener Bausatz, der nicht nur

vom Preis, sondern auch von der Funktion und von der Qualität

des Handbuchs Maßstäbe setzt. Die Empfindlichkeit ist mehr als

ausreichend. In der Regel sind mehr Stationen zu hören, als

letztendlich mit der niedrigen Sendeleistung erreichbar sind.

Und wer keinen großen Wert auf ein Gehäuse legt, der kann die

bestückte Platine unmittelbar nach dem Aufbau einsetzen. Für

den eher rauen Portabeleinsatz sollte die Leiterplatte jedoch

geschützt untergebracht werden.

Literatur

[1] FA-Bauelementeinformation: Si5351A/Si5351B/ Si5351C:

I2C-programmierbare CMOS-Taktgene - ratoren und VCXO.

FUNKAMATEUR 64 (2015) H. 2, S. 173–174

[2] FA-Bauelementeinformation: FST3253/FST3257: Analoge

Multiplexer/Demultiplexer. FUNKAMA - TEUR 56 (2007) H. 2, S.

173–174; H. 4, S. 389

[3] QRP-Forum: QCX – QRP Labs transceiver kit für 49 US-$.

www.qrpforum.de/index.php?page= Thread&threadID=11467

03.04.2018